Twitterで偶然流れてきた読んだ記事

そうなんですよね。僕も最近漠然と、もやもやと思っていたことがこれ。

コラボレーションだったりアライアンスといった言葉が当たり前のように言われるようになったこの時代では、個人や一企業の”強み”はもはや”強み”ではいられない。

私、「勉強カフェ」という所謂ハコモノを運営しております。ハコモノなビジネスって拡大の仕方の「基本の型」というものがあるわけです。どんなお店でもいいのですが、お店って、まずオーナーの想いたっぷりな1号店が生まれます。残念ながらそこで消えていくお店が多いわけですが、幸いに生き残る事ができた場合、利益を再投資したり、外から更に資金を注入したりして初めて2店舗体制を築くことができる。そしてまた再投資して・・といった具合で店舗数を拡大していく過程で、あるポイントを超えた辺りからレバレッジを効かせられるようになっていく。そうしてそれなりの規模を持てるようになっていくんですね。僕も気づいたら6店舗体制で、色々な方に支援いただきながらなんとかやり繰りしているのですが、「基本、自分でお店を増やしてゆく」というハコモノビジネスの”常識”を疑っていなかったわけです。

ただ、最近、その”常識”に対してすごい違和感を感じていたんですよね。なんて言うか、「一人ですごい事やったろうぜ!」な時代じゃなくなった、と。僕も当然のようにこれまで「勉強カフェ」を守ってきたんです。そりゃそうです。零細ですから。自分で自分を守らなければ生き残っていけません。皆さんからのアドバイスを頂きブランドを守るために商標取ったり、パクろうとしている所に注意したり。それはそれで今後も重要なことではあるんですが、時代が変わってきている。そんな中で、自分で広げていくのだけってなんかもう「イケてないな」と。

これって企業に限らないと思うんです。個人だって企業だって、国家だってそうです。TPPなんてまさに国同士が集まってのルール作りです。昔なら覇権を持っている国がハッキリしていて、なにもチームを組む必要なんてなかったのですが、それが今は「みんなで集まって手の内を見せ合った上でルールを作る」事から始めている。国家レベルでも。安倍首相は「今がラストチャンスである」と言ってTPP参加を表明しましたが、まさに日本がみんなのルール作りの輪に入れてもらえる瀬戸際だったということで、国際社会の経済の大きな枠組みから取り残される可能性があったわけです。

さて翻って勉強カフェ。勉強カフェも同じだと思うんです。時代の流れはとにかく速く、ウチの会社が自力でやる時代じゃ無くなったんだと思います。Twitterのタイムラインで「勉強カフェやりたい〜!」っていう投稿を見つけることもあったりします。勉強カフェやりたいって人って案外いるみたいなんですよね。勉強カフェは「勉強する場所」と思われる方が多いでしょうが、実は勉強カフェは完全に”コミュニティビジネス”。「勉強」「学び」という視点から社会人のコミュニティを創っています。こういった小さなコミュニティにおいて自分がハブとなる生き方をしたいという方、おそらくそんな方が増えてきているんだと思います。

そこでどうやるかというとたぶんこれまでの常識の延長線上だと、「じゃFC(フランチャイズ)で」なんですが、僕はそこに違和感を感じています。これからの時代、必要とされているのは既存の仕組みではない。今無い新しい仕組みに答えがあるはず。画一的なお店やサービスってもう詰まんないよね。チェーン店ってどこいっても同じ店構え。安心はするけど、そこに面白さはない。

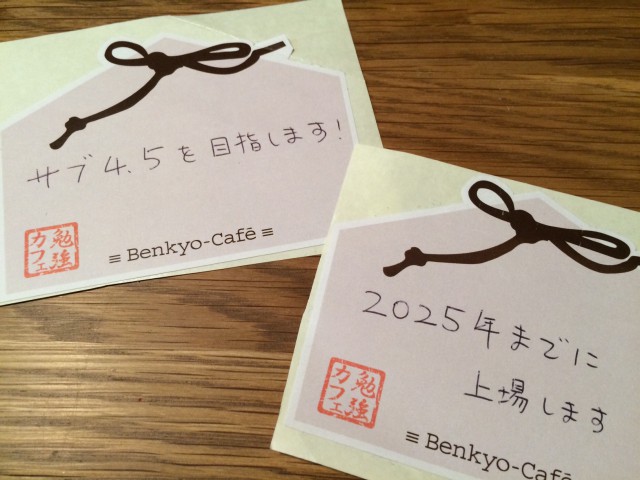

あんまり言うと完全にフライング気味になって社員から怒られるのでこれくらいにしときますが(笑)、

まぁ、そんなちょっと目新しいことを勉強カフェでもやらかそうと企んでいます。